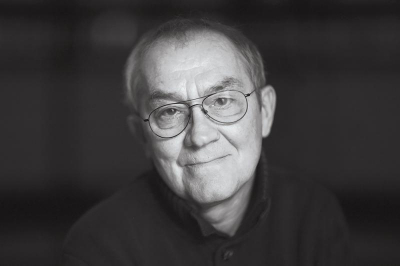

29 октября 1905 года в имении Шаховских Боброво-Холмского уезда Псковской губернии родился князь Константин Яковлевич Шаховской.

Его предок, князь Шаховской в 17 веке служил одно время воеводой в Томском остроге, бабушка Анастасия Васильевна Голенищева-Кутузова была родственница светлейшего князя Михаила Кутузова-Смоленского, Модеста Мусоргского и Николая Рериха.

Отец его, Яков Михайлович Шаховской, работал директором Псковского сельхозучилища, во время Первой Мировой войны был руководителем Псковского Красного Креста. В 1918 году он был арестован органами ЧК, после взятия города белыми войсками он был освобожден. В 1919 переехал с семьей в город Печеры, отошедший в те годы к Эстонии.

Женился на учительнице английского языка Елизавете Петровне Нестеровой, дочери русского географа Петра Владимировича Нестерова.

Константин Шаховской был рукоположен в священника в сентябре 1937 года. Сначала служил в церкви святого Георгия Победоносца в деревне Сенно Печорского уезда, позже стал настоятелем в церкви Сорока мучеников в Печорах.

Оккупация Эстонии в 40 году Красной армией трагическим образом отразилась на судьбе Шаховских. Яков Михайлович был арестован и без предъявления обвинений сослан в Ургенч, где скончался в начале войны от голода и лишений. Муж сестры Константина, член Русского Общевоинского Союза, расстрелян, а сама она с годовалым ребенком сослана в начале 1941 года на поселение на север Томской области, в Каргасокский район. Тесть отца Константина, учитель Печорской гимназии Петр Владимирович Нестеров, был арестован НКВД и расстрелян без суда и следствия в Тартуской тюрьме в начале войны.

В 1941 году отец Константин был включен митрополитом Виленским и Литовским Сергием (Воскресенским) в число сотрудников «Русской Православной Миссии в освобожденных районах России» и направлен в Псков.

В Пскове о. Константин восстанавливает превращенную в склад Варлаамовскую церковь, организует воскресную школу для детей.

В 2009 году в Пскове проходил вечер памяти о. Константина, выступала одна из учениц этой школы, Мира Федоровна Яковлева, которая, будучи подростком, проживала в Пскове.

— Осенью 1941 город Псков стал глубоким немецким тылом. В городе местными властями были открыты несколько начальных школ для детей младшего возраста. Подростки с 14 лет были трудообязанными, они должны были становиться на учет биржи труда, а школьное обучение для этого возраста не предполагалось. Подростки среднего возраста, 12-14 лет, остались ни при чем...

Однажды моя бабушка вернулась из церкви и рассказала о том, что после богослужения настоятель храма обратился к прихожанам с приглашением приводить детей и внуков в школу, которая открывается при храме.

Школа — это хорошо, но почему в церкви, и чему там будут учить? Знакомые мальчишки отказались идти в школу, сказав, что у них есть дела поважнее. В назначенный день и час 16 девочек-подружек собрались у входа в храм, стояли, боясь переступить церковный порог, а другого отдельного входа в школу они не нашли. Вдруг на пороге появился молодой рослый человек с русыми волосами, широкой улыбкой и пригласил проходить в класс, который находился в левом приделе (до того там размещалась церковная сторожка) церкви св. преп. Варлаама Хутынского. Это был школьный учитель, его звали Василий Васильевич Миротворский. Он приехал для церковной работы в рядах Псковской Православной Миссии из города Печоры, с отцом Константином он был давно знаком по деятельности в Русском Студенческом Христианском Движении. И вот девочки, имеющие опыт советской школы, несколько пионерских песен и ни одной молитвы, не без робости вошли в учебный класс. Было сразу понятно, что к нашему приходу тщательно готовились, нас здесь ждали.

Во время урока в класс вошел отец Константин. Он отличался от всех, кого до сего часа видели школьницы. Он был другим. Высокий, стройный, очень красивый, элегантный. Девочки вскочили с мест. Он поздоровался и, увидев их замешательство, связанное с тем, что они не знали, как ответить на приветствие священника, предложил им садиться на свои места. Запомнился голос отца Константина — негромкий, но проникающий в душу.

В школе преподавали разные предметы, в том числе историю, русский язык, литературу, Закон Божий. Много нового узнали школьницы. Например, что наша история состоит не только из крестьянских восстаний, рабочих стачек и революций. Что было гораздо больше царей, чем тех, кого мы знали — Ивана Грозного и Петра Первого по кинофильмам, а Николая II — по карикатурам. Узнали о том, что Карамзин написал не только «Бедную Лизу», но и «Историю государства Российского». Начали читать классиков русской литературы, недоступных в советской школе.

Но все же самым ценным было общение, беседы с отцом Константином. Он было широко образован, деликатный, хорошо знал детскую психологию. Темы разговоров с воспитанниками — любите своих ближних, будьте добры к людям, будьте милосердны к оступившимся. При этом он не говорил это прямолинейно, а это неприметно передавалось от его души к нашим душам...

О. Константин вел большую работу по оказанию помощи больным, беженцам и военнопленным. Организовал многодневный Крестный ход в Печерский монастырь и обратно, убеждал немецкое командование разрешить местным жителям оказывать помощь многочисленным военнопленным, находившимся в ужасающих условиях в концлагерях на Псковщине.

Священники миссии понимали, что надо что-то делать. Они просто не могли оставаться безучастными к несчастным. Начали собирать продукты и одежду среди сельских жителей. Если немцы не позволяли передавать собранное военнопленным, переправляли тайно.

Рассказывает отец Владимир Попов, зять Константина Яковлевича:

— Немцы вели себя по отношению к священникам достаточно лояльно, хотя и стремились полностью контролировать их. Впрочем, помогала хитрость и смекалка. Например, объясняя, почему в день рождения Гитлера он не организовал торжественное богослужение, отец Константин отвечал, что надо понимать психологию: люди знают, что есть праздник святого Николая, Рождество, все они выпадают на выходные, а значит, люди идут в храм. А здесь — будний день, просто так звонить и созывать прихожан бессмысленно — никто не придет, все заняты своими делами.

Отец Константин рассказывал, что особенно сложным был первый военный год. Во-первых, было голодно, во-вторых — на территории области появилось огромное количество пленных, которые из-за отказа СССР подписать Женевскую конвенцию о военнопленных не получали даже питания, не говоря уже об одежде и медицинской помощи. Когда отца Константина перевели из Пскова в Струги Красные, он впервые увидел этих голодных изможденных людей — рядом со Стругами был расположен лагерь. Территория была ограждена колючей проволокой, там не было травы — всю ее съели пленные.

«Отец Константин рассказывал, что никогда не мог себе простить: он шел мимо концлагеря с двумя буханками хлеба. Охранник немецкий обратился к нему с просьбой не бросать пленным хлеб. А они просили —дайте хлеба! И священник, пожалев людей, перебросил через проволоку буханки. И случился ужас. Все бросились за хлебом, моментально его разорвали и передавили друг друга».

Из Струг Красных священника перевели в Печоры. А когда началось наступление советских войск и во время одной из бомбежек была разгромлена его квартира, переехал в Латвию, служил в Тукуме, а с осени 1944 находился с семьей на хуторе Гудени Кроныцавской волости.

В марте 1945 его арестовали. Находился в ленинградских Крестах.

По замыслу НКВД отец Константин должен был признать себя резидентом абвера и выдать свою агентуру, не менее 20 человек. Следователь применил весь арсенал мер воздействия органов НКВД: конвейер, ласточку, помещение в бокс, где нельзя было заснуть, угрозы расправиться с семьей.

Несмотря на то, что желаемых показаний в течение полугода допросов и истязаний от него так и не добились его признали виновным в том, что «будучи сыном бывшего князя и являясь врагом советской власти, из контрреволюционных побуждений добровольно остался проживать во временно оккупированном немецкими захватчиками г. Печеры. Был завербован в качестве секретного агента немецкой разведки для осуществления предательской и шпионской деятельности в пользу фашистской Германии. Будучи членом Псковской Православной Миссии, принимал участие в контрреволюционных сборищах. Кроме того, он призывал население к вооруженной борьбе с Красной Армией и проводил антисоветскую, профашистскую пропаганду».

28 июля 1945 года Константин Шаховской был осужден военным трибуналом войск НКВД Ленинградского округа по ст. 58-1 «а» УК РСФСР на 10 лет лишения свободы и 5 лет ссылки. Наказание отправлен отбывать в лагеря Горьковской области, где он работал на лесоповале, затем был переведен в лагерь в поселке Абезь под Воркутой. Там он работал санитаром в лагерной больнице, что спасло ему жизнь, а по ночам проводил тайные богослужения в бараках или просто в тайге, под открытым небом.

В 1954 году в Пскове, незадолго до окончания срока, в местном КГБ ему предложили настоятельство в Псковском кафедральном Свято-Троицком соборе, при условии подписки о сотрудничестве. Отец Константин категорически отказывался от сотрудничества, несмотря на угрозы КГБ.

После окончания срока заключения ему самому предложили выбрать место своей дальнейшей ссылки. О. Константин выбрал село Бондарку Каргасокского района Томской области, где на спецпоселении находилась его сестра Ксения Заркевич, высланная сюда с малолетним сыном Андреем как социально-опасный элемент ещё в 1940 году. По иронии судьбы, в тех же местах, за полвека до этого, 41 день отбывал наказание Иосиф Сталин.

После снятия с учета спецпоселения в 1955 получил возможность совершать Божественную литургию. Получив разрешение уполномоченного по делам религиозных культов стать штатным священником и должность настоятеля церкви в поселке Тогур Колпашевского района. В сентябре 1955 к нему переехала сестра Ксения. Вскоре был возведен в сан протоирея.

7 марта 1956 года о. Константин получил возможность переехать в Томск, где стал служить в Свято-Троицкой церкви. В Томске семья Шаховского жила в доме священника в ограде церкви.

Уполномоченный по делам религии так характеризует протоиерея Константина в отчете Томскому обкому партии:

Отец Константин был одним из главных объектов для пропагандистских нападок в антирелигиозной кампании Хрущева 50-60 годах. «Бежав в детстве от народного гнева в буржуазную Эстонию, он долго лелеял ненависть к советскому народу. Палач с руками по локоть в крови, он получил заслуженное наказание — десять лет исправительных лагерей, но и по сей день льет в своих проповедях антисоветский яд» — писалось тогда в советских газетах.

Дочь Татьяну начали усиленно перевоспитывать в школе. Жена о. Константина приходила на прием к директору и откровенно задала вопрос — дадут ли дочери закончить школу, или лучше уехать. Несмотря на напряженную обстановку, Татьяна чувствовала себя героем, ведь она участвовала в противостоянии отца. После окончания школы Татьяна Шаховская, как дочь священнослужителя не смогла поступить в Томский университет, пришлось уехать в Эстонию.

Из воспоминаний дочери Татьяны:

Владимир Андреевич Попов познакомился в Константином Шаховским в 1960-е годы в Томске, когда студент, комсомолец Владимир Попов попал, что называется, в переплет. Он был тогда исключен из комсомола, потом из университета, попал в сумасшедший дом, для очищения от «опасных мыслей». Прочел статью в «Красном знамени», посвященную обличению местного священства, и решил непременно познакомиться.

Из воспоминаний Владимира Андреевича Попова, в будущем митрофорного протоиерея, настоятеля Никольского храма в Любятове:

В 1965 по категорическому требованию властей архиепископом Новосибирским Павлом Константин Яковлевич Шаховской был переведен в Восточную Сибирь, в город Канск. Через год покинул Сибирь и выехал в Эстонию, в город Пярну, где работала врачом его старшая дочь Елена. Однако и здесь он находился под надзором властей, которые не давали о. Константину регистрации.

Лишь через несколько лет правящему митрополиту Алексию удалось назначить его на приход в деревне Яама недалеко от Пюхтицкого монастыря.

В Неделю всех святых, 4 июня 1972, о. Константин скоропостижно скончался. Похоронен на старом кладбище города Пярну.

Прошений о реабилитации при жизни не подавал. Реабилитирован в декабре 2001 года.

В 2009 году российским режиссером Владимиром Хотиненко был снят художественный фильм «Поп», который рассказал об одной из малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны — деятельности Псковской православной миссии. О том, как с августа 1941 по февраль 1944 года священники из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях от Пскова до Ленинграда. Сценарий фильма написал Александр Сегень.

Судьба главного героя, показанная в этом фильме, во многом пересекается с историей жизни Константина Яковлевича Шаховского.

Источники:

Полную информацию, фотографии и документы вы можете посмотреть в личной карточке «Константин Яковлевич Шаховской» Томского мартиролога.

Музей располагает электронной базой данных более чем на 200 тысяч человек, прошедших за годы советской власти на территории Томской области через горнило «чрезвычаек» и «троек», раскулачиваний и массовых депортаций народов.