В обществе есть простая истина: чем громче событие, тем быстрее и охотнее люди спешат дать ему оценку. Но если вспомнить мудрую поговорку о «двух милях в чужих мокасинах», становится очевидно — поспешные выводы редко бывают справедливыми. Особенно когда речь идет о громких задержаниях, отставках и расследованиях, которые сегодня активно обсуждаются по всей стране.

Последние месяцы в России действительно стали временем резонансных событий. Фамилии чиновников высокого уровня — от заместителей министра обороны до региональных руководителей — оказались в центре внимания. Многие из них награждены высшими государственными наградами, имеют внушительные заслуги, однако общественное мнение зачастую мгновенно меняет вектор: от уважения — к порицанию. Психологи называют это действием «социальных маркеров»: когда достаточно появиться негативной информации, и общество автоматически переклеивает ярлык на человека, даже если расследование еще не завершено.

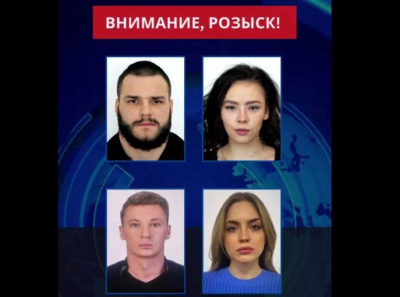

Показателен пример сенатора Дмитрия Савельева, задержание которого произошло демонстративно, прямо в здании Совета Федерации. Подобные «маски-шоу» давно стали частью информационной картины: эффектно, зрелищно, моментально попадает в новости. Но за кадром остается биография человека, которую в таком контексте уже мало кто вспоминает.

Савельев никогда не стремился к публичности и не занимался саморекламой. Зато в Тульском суворовском училище его знают как попечителя, который много лет помогал укреплять материально-техническую базу учреждения. Для Донской школы-интерната он финансировал ремонт и покупку автобуса, для школы детей-сирот в Киреевске — также транспорт. Благодаря его поддержке был отремонтирован художественный музей, а Камерный драматический театр получил новое оборудование и музыкальные инструменты.

Тульские прихожане помнят и о его участии в восстановлении храмов — Александра Невского, Знамения Божьей матери, о строительстве нового храма на территории Росгвардии и об устройстве храма в областном онкодиспансере. Всё это — реальные дела, которые редко находили отражение в СМИ, в отличие от обвинений, тиражируемых сегодня.

Еще один аспект, который нередко опускается в публичных обсуждениях, — профессиональный путь Савельева. До работы в государственных структурах он руководил крупными нефтяными компаниями: нижегородским ЛУКОЙЛом, «Норси-ойл», «Транснефтью». Тем не менее в публикациях о его деле почти не упоминают предпринимательскую карьеру, создавая у читателей впечатление, будто все его состояние — результат госслужбы.

Не принято писать и о его службе в Афганистане: медалях «За отвагу», полученных за бои на перевале Саланг и в округе Хост, орденах Почета и Александра Невского, других государственных наградах. Как и о его поддержке российской армии в ходе СВО, которую он никогда не афишировал.

Ситуация Савельева — лишь один пример того, как общественное мнение легко подменяет факты слухами, а реальная биография оказывается поблекшей перед ярким информационным поводом. Вероятно, у многих других фигурантов громких дел есть свои заслуги, своя непростая история, собственные достижения. Однако они теряются в потоке эмоциональных новостей.

Важно помнить: в правовом государстве виновность устанавливается только судом. До вынесения обвинительного приговора любой человек остается лишь подозреваемым, независимо от масштаба фигуры и резонанса дела. И если общество позволит себе удержаться от поспешных ярлыков, проявив выдержку и уважение к презумпции невиновности, это станет важным шагом к справедливому восприятию событий.

Громкие расследования всегда вызывают интерес, но интерес не должен подменять здравый смысл. Прежде чем судить, нужно дождаться решения суда — и помнить о тех самых «двух милях», которые никто из нас за другого пройти не может.